正常な卵胞の育ち方、胚分割の仕方を知ることで

安心してご自分の身体と向き合うことができる。

妊娠が成立するまで身体の中では一体どのような変化が起きているのでしょうか?ここでは基礎知識として、基礎体温から見えてくるものや妊娠成立までの順序、特に知っておいていただきたい卵胞の発育の仕方、胚分割の仕方などをグラフや図を用いて説明致します。不妊とは、この自然の仕組みのどこかがうまくいかないために起きている現象なので、正常な卵胞の育ち方、胚分割といった自然な妊娠の仕組みをを正しく理解することで、効果的な不妊治療を知るための手がかりになり、安心してご自分の身体と向き合うことができると思います。

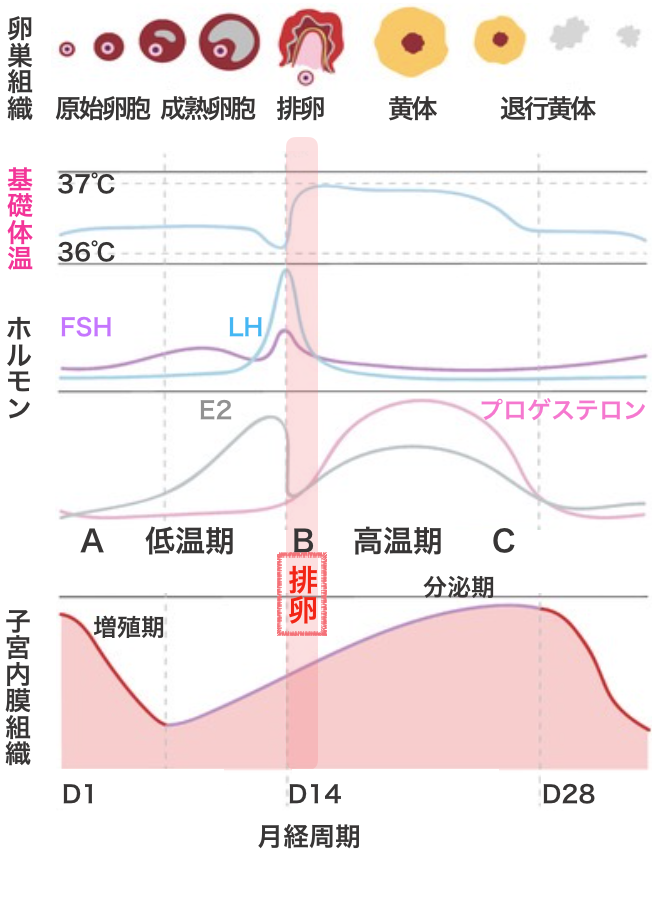

基礎体温とカラダのリズム

妊娠ご希望の方であればつけたことはあると思いますが、簡単に言うと毎日の基礎体温を記録することで、生理周期に対応した体温の変化から「排卵時期をある程度予測」していくことができます。

「低温期」と「高温期」の2つに分かれていて、低温から高温に上がるとちゃんと排卵があって2層になるという形での評価になります。ちょうど中間のBの地点。低温期から高温期に移行するところが排卵の時期になります。

実際身体の中ではどういったことが行われているのかといいますと、低温期は卵胞期といいまして排卵の前の時期です。高温期は黄体期といいまして、排卵の後の時期になります。

まず、卵胞期に少しずつ卵の入っている袋が育っていきます。それに伴って卵巣からのホルモン、「エストロゲン(E2)」という女性ホルモンの値が少しずつ上昇していきます。この上昇の過程で、子宮の内膜の準備が少しずつ進んでいきます。

子宮内膜は「増殖期」と言われる時期になります。エストロゲンの分泌が十分に起こると、「LHサージ」が起こってこの刺激で排卵が起こります。

排卵が起こりますと、体温が上がることになるんですが、それは今まで育てた卵胞が「黄体」というものに移行して、この黄体から「プロゲステロン(P4)」という女性ホルモンが分泌されます。この女性ホルモンの作用で体温が上がってきますので、基礎体温をつけている時に排卵があったかどうかというのは、ちゃんと高温に移行したかどうかでわかるということになります。

ご夫婦でタイミングを取られている時には、基礎体温をつけて排卵検査薬などの尿の検査をされたこともあると思いますが、この尿検査というのはLHサージの分泌を検出するキッドになります。正常な月経周期の場合ではこのようなことが体の中で起こっています。

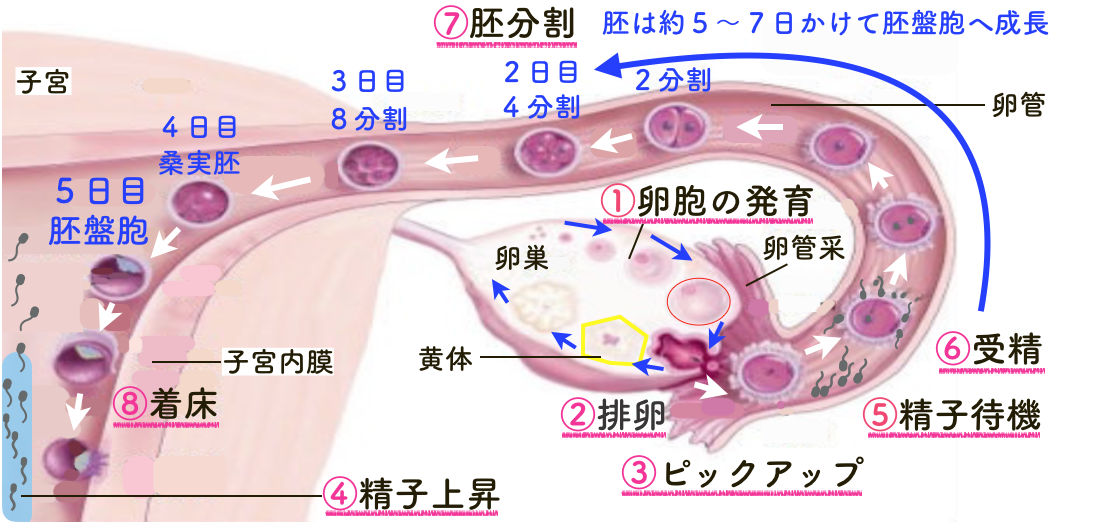

自然妊娠が成立する機序・順序

まず、妊娠の舞台となる子宮と卵巣、卵管の位置関係を図で示します。図では片方ですが通常は左右に存在します。基礎体温のところでご説明した通り、女性の身体で「排卵」が起こります。それと同時期に性交渉により精子が膣内に射精され、精子が子宮頚管という子宮の入口から子宮内の「卵管」を通って、卵管内の卵管膨大部というところに到達します。排卵された卵子は、卵管の先にあるまるで手のひらのような形をした「卵管采」から卵管内に取り込まれて(ピックアップ)、ここで初めて卵子と精子が出会って「受精」が起こるということになります。受精卵はここから約5日~7日間かけて卵管内での分割から「胚盤胞」という時期を経て、子宮内膜に「着床」が起こります。これで妊娠が成立するということになります。妊娠というストーリーを8つのステップに分けてさらに詳しく説明していきます。

妊娠までの8ステップ

ステップ1

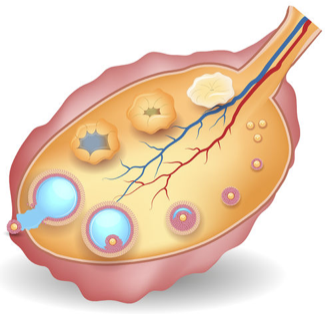

卵胞の発育

精子のように新たに製造され増加していくことはなく、卵子は減少の一途をたどります。

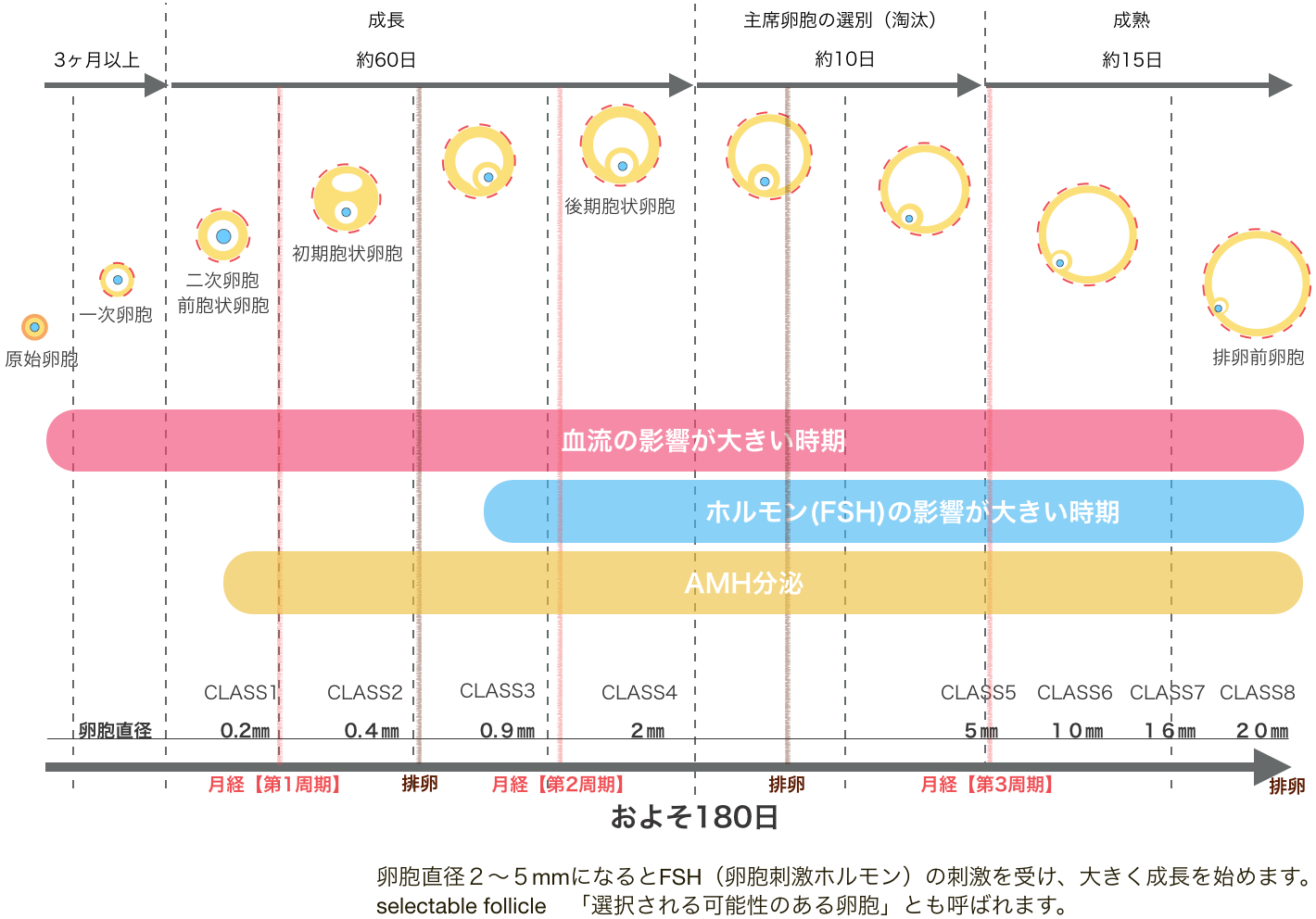

胎生6ヶ月(お腹の中)頃からの長い眠りから覚めた卵胞(原始卵胞)が排卵するまでには半年(180日)以上の時間を要します。

その間、3ヶ月(約90日、月経周期3回)以上もの間血流の影響を受け、大きさが2~5㎜になると、その後の発育はさらに女性ホルモンであるゴナドトロピン(FSH)の影響を2ヶ月(月経周期2回)受けて発育していき、次の生理を迎えると約15日で一気に排卵へ向けて20㎜に成熟していきます。

ステップ2

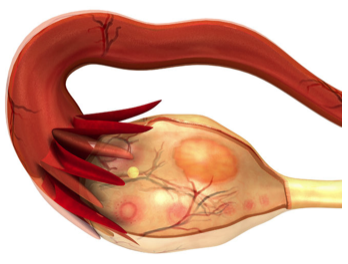

排卵

排卵の頃、子宮では頚管粘液が増えてきます。排卵後、卵子を排出した卵胞は「黄体」に移行し、その影響で体温が上がります。この黄体を維持することによって、子宮内膜の変化が起こります。これは卵を受け入れる準備が進むということになります。

卵子が成熟しているかどうか、排卵をしているかどうか、卵巣内に残る卵の数を図る目安を調べるには、基礎体温・超音波検査・ホルモン検査・AMH(卵巣予備能)検査などをすることでわかってきます。

ステップ3

ピックアップ

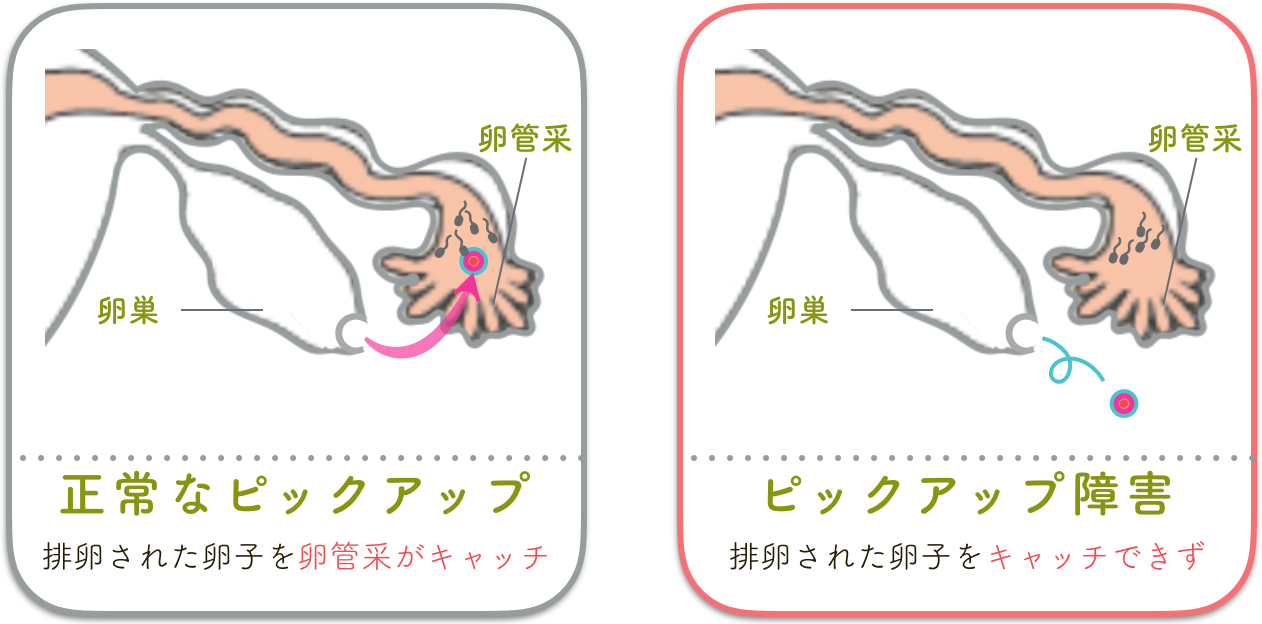

卵子が卵管采に辿り着くのではなくて、卵管采が卵巣を覆いかぶさるように動き排出された卵子をキャッチします。卵管内へ取り込まれた卵子は子宮へ向けて移動を続けます。

これがうまくできなかった場合「ピックアップ障害」といい、精子と卵子がそもそも出会えていないということになります。

ピックアップ障害があるかどうかを調べる検査は現在のところありません。人工授精までステップアップされてもなかなかうまくいかない方が、体外受精にステップアップして妊娠に至った場合、結果的にこれが妊娠に至らない原因だったと推測されます。子宮内膜症や過去にお腹の手術などをされたことがある場合ピックアップ障害になりやすいとも言われています。

ステップ4

精子上昇

精子がきちんと上昇しているか調べるには、ヒューナーテストをすることでわかってきます。

ステップ5

精子待機

ステップ6

受精

受精する精子がきちんと機能しているかどうか調べるのは、精液検査・精巣検査をすることでわかってきます。

ステップ7

胚分割

その後何回も細胞分裂を繰り返し、5~7日目には胚盤胞というステージになり、この頃に子宮に到達します。現在体外で培養できる限界のステージとなります。このステージまでくると内細胞塊という将来赤ちゃんになる部分が見え始めます。

卵管がきちんと機能しているかどうか調べるのは、子宮卵管造影・クラミジア検査をすることでわかってきます。

ステップ8

着床・妊娠

排卵された卵子が卵管に取り込まれ、卵管膨大部で精子と出会い受精します。

そして受精卵(胚)となり、1ミリ程の卵管というトンネルの中の絨毛が働いて受精後5~6日後には子宮へと移動し、6~7日後には着床が始まります。

子宮内膜上皮、欠損部分などが完全に修復され、受精卵(胚)が子宮内膜に完全埋没した状態で着床が完了となります。受精からは12~13日程の時間を要します。

着床は神秘のベールに包まれ、未知の部分が多いですが、着床が起こりうる時間は、周期ごとに3~4日と限られています。このタイミングに受精卵(胚)と子宮内膜が準備の整った良い状態になっていることが重要です。

そして、着床終了から10日程で妊娠したかどうかわかるようになります。

排卵前後の子宮内膜の状態を調べるには、精超音波検査をすることでわかってきます。

妊娠力を高めるための知識

これより先は、これから不妊治療をお考えの方よりも、現在治療なさっている方向けの内容となりますので少々内容や表現が専門的になりますことをご了承ください。基礎知識と同じ8ステップに沿った内容となっています。効率の良い治療を安心して受けていただけるように、または、再度治療プランを見直したいという方にとって有益なものとなれば幸いです。より多くの知識を得て最善の選択ができますよう、日進月歩の現代不妊医療を一緒に学びながらパワーアップしていただければと思っています。

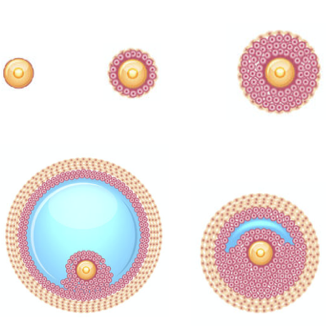

ステップ1 卵胞の発育

眠りから覚めた原子卵胞が排卵されるまでの成長過程

卵胞が正常に発育するメカニズム

ここでは排卵に向けての命の育みを上の図で示しました。数十年という長い眠りから覚めた原始卵胞は、血流・ホルモンの影響を受けながら発育し、1周期ごとに1個の卵子のみを排出させるために、約180日という時間をその準備に費やします。一周期ごとにたった1個の卵子をセレクトするために、およそ1000個の卵子が淘汰されると言われています。

選ばれた1個の卵子が「赤ちゃんになれる質の良い卵」であるためには、この180日間のセレクション期間に、いかに良い血流とホルモンの影響を受けられるか、ということも非常に大事になります。

(上の図をご覧になりながら読み進めてください)

| 【第1周期】 | 長い眠りから覚めた卵巣内の原子卵胞は、毛細血管ネットワークが形成され血流の影響を受けはじめます。二次卵胞後期(前胞状卵胞)になると、透明帯ができはじめます。顆粒膜細胞からは、AMHホルモンも分泌し始める。 |

|---|---|

| 【第2周期】 | 前胞状卵胞(卵胞直径0.2mm)に育ちAMHホルモンを分泌し始めた後、成熟卵胞の基本構造が形成されます。このころから胞状卵胞はFSHの影響を受けて夥しく成長する能力を得ます。 |

| 【第3周期】 | そして、この周期に約15日かけて排卵に向けて一気に成熟を遂げます。採卵へ向けての方は、採卵周期に入るとDay3のエコーの結果で卵胞は直径5ミリ程の大きさで見え始めます。AMHも十分に高い数値を保ち正常な方ですと、卵胞の数は10個ぐらいというのが一般的となります。 |

ご自身の体調を整えないままにIVFに進まれたり進んでしまっていて、毎月毎月採卵をしていかないといけないような状況が生まれ、そのために通常2~3センチほどの卵巣が、7~8センチまで腫れてしまうというようなこともよくあります。しかしそういった状況を毎月繰り返してしまうことでお身体はどういうことになってしまうのか?

そのような中で、FSHが高くなってしまったり、様々なことが起こって更に焦ってしまう。そのようなことを繰り返さないためにも身体の仕組みについて理解をより深め、正常な流れを知って、あなたの知識をパワーアップさせていくことも、お身体を整えることと共に大事な要素になります。

ステップ2 排卵

排卵が正常に起こるメカニズム

排卵のメカニズムは一体どうなっているのでしょうか。正常に月経・排卵がある方の各ホルンモンの流れ(基礎体温とカラダのリズムの図も参照)をもう少し細かくお伝えしようと思います。

排卵というものは非常にデリケートな流れの中で起こるものですから、脳内(一番中枢)から指令を出すところのホルモン系統が乱れてしまうと、排卵障害が起こってしまいます。

過度のストレスや栄養不足、睡眠不足、運動不足、冷え、肥満、痩せ、化学薬品の常用、など様々な要因が重なってしまうことも、卵巣に対して、卵の発育や排卵を促すといった指令系統が働かなくなってしまうリスクとなっていて、無排卵などの状態が生じてしまうということもあります。

特に体外受精(IVF)にステップアップされている方は、採卵周期のDay3の採血やエコーの結果に変化があった時に不安になると思います。前周期に排卵されるはずの卵が残ってしまっていたり、通常生理周期と発育周期は一致していますが、年齢が高い方や卵巣機能が極端に低下してしまっていると稀に、不一致が生じることもあります。そのような時に慌てないためにも、下に示した正常な流れを知ることがとても大事になります。

性線機能とホルモン

【脳から分泌されるもの】

・GnRH(ゴナドトロピン放出ホルモン)

・FSH(卵胞刺激ホルモン)、・LH(黄体化ホルモン)

・視床下部から分泌

・脳下垂体(下垂体前葉)から分泌

【卵胞から分泌されるもの】

・エストラジオール(E2/卵胞ホルモン)

・プロゲステロン(P4/黄体ホルモン)

・卵胞から分泌されるエストロゲンの代表

・黄体から分泌

低温期−卵胞が成熟するまで

まず、卵胞が成熟するまでの卵胞期、低温期といわれる時期ですが、頭(脳)の方からFSHというホルモンが分泌されます。これは卵胞刺激ホルモンと言われるもので、この刺激で卵巣が反応し卵胞が育ってきます。そうするとエストロゲンという女性ホルモンが少しずつ上昇し、それにつれて子宮内膜の増殖が行われます。これは卵を受け入れる準備をするためです。他には頚管粘液の分泌が起こってきます。これは膣内に射精された精子が、子宮内に移動しやすくする目的になります。また、エストロゲン(エストラジオール)は血液と一緒に身体を巡り脳へ戻っていき、月経から排卵直前まではLHを抑える(排卵が起きない)ように働きます。以上が卵胞が成熟するまでの流れです。

排卵−基礎体温上昇

次に、十分卵胞が成熟してきますと、LHというホルモンが急激に上昇します。この急激かつ短時間の上昇をLHサージといいまして(尿を検査することで排卵が近いということがわかります)、この刺激が引き金となり卵胞が排卵をして黄体というものに変化します。

黄体が起こりますと、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が起こって基礎体温が上昇してきます。これによって排卵があったことがわかります。

この黄体を維持することによって、子宮内膜の変化が起こり卵を受け入れる準備が進むということになります。

排卵・月経に関わるホルモン

この中で、FSH・LHという2つのホルモンが、中枢(脳下垂体前葉)から分泌される性腺刺激ホルモンといい、一方エストロゲン(エストラジオール)・プロゲステロンは卵巣から分泌されるホルモンなので、性ステロイドホルモンといいます。性ステロイドホルモンは結果として出てくるホルモンということになります。

これらのホルモンが密接に関係し合い排卵や月経ということが起こってくるわけです。

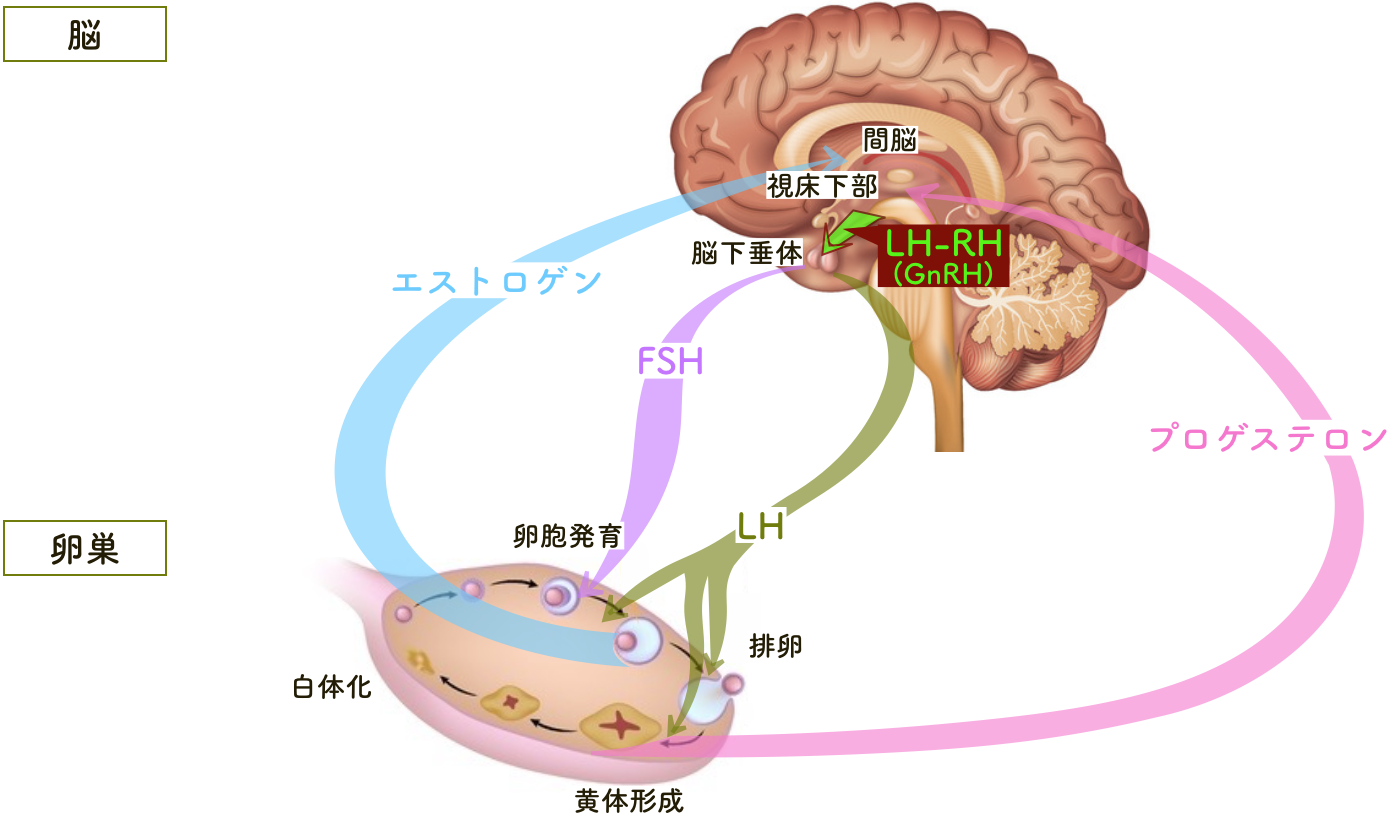

視床下部−下垂体−卵巣系

上の脳と卵巣の図をご覧いただきながら今度は中枢(脳下垂体前葉)を絡めての流れをお伝えしていきたいと思います。

脳の間脳という部分に視床下部と呼ばれる場所があります。そこから下垂体門脈という細い通路を挟んですぐ下に脳下垂体という臓器があります。下垂体はホルモンを出す臓器全てをコントロールしていて非常に大事な役割を果たしています。

排卵に関わる流れとしては、視床下部からLH-RH(GnRH)という一番大元となる指令が出て、わずか数センチの下垂体門脈という通路を通り、脳下垂体へ届きFSH・LHの分泌を促します。そこから卵胞が発育していく一連の流れになります。このループが非常にデリケートかつうまく噛み合って初めて排卵や月経というアクションが成立するというわけです。

逆にいいますと、このどかが乱れてしまっても排卵障害が起こり、特に脳の司令部のホルモンバランスを崩してしまった場合には中枢性の排卵障害と呼ばれ、肥満や過度のダイエットなどで痩せの方に起こる傾向が高いといわれています。

栄養バランスや生活習慣などを見直すこと、今まで習慣的になさっていた"間違った当たり前"に向き合い、良い習慣を手に入れていくことで、正常な排卵が起こってくるのです。

採卵の際、良い卵を採るには、前周期・前々周期において乱れを出させないためのカラダづくりも必要となってきます。

採卵時、受精可能な卵の成熟度は?

G V 期 第一減数分裂前期の未成熟卵。排卵刺激が引き金となり第一減数分裂が進行し、第二減数分裂へ向かう。

MⅠ期 第一減数分裂中期の未成熟卵。卵核胞(GV)は崩壊し、極体と紡錘体の出現する前段階。染色体を確認できる。

MⅡ期 第二減数分裂中期の成熟卵。第一極体の放出が認められた卵。受精可能。

完全に成熟した受精可能な卵は、MII期のものをいいます。採卵時に未熟卵が採れた場合、採卵直後には受精能力を持ちませんので、成熟した卵になるまで体外で培養することになります。GV期の卵であれば約28時間前後でMI期へ、さらに数時間でMII期へ成熟するといわれています。

ステップ3 ピックアップ

『ピックアップ障害』とは?

排卵により卵胞から排出された卵子を、手のひらのような形をした「卵管采」が卵巣を覆いかぶさるように動き、排出された卵子をキャッチします。これがうまくできなかった場合「ピックアップ障害」といいます。

採りだした卵と精子を出会わせると、高い確率で受精すると言われています。ということは、人工授精で妊娠反応がない大部分の方は、お腹の中で精子と卵子がそもそも出会えていないということになります。

卵管の先の卵管采が卵を拾い上げていないということです。卵管のあらゆる検査では卵管の通過性はわかりますが、ピックアップ障害については調べる検査は今のところありません。あくまで精子は必ず卵に出会いに行くわけですから、ピックアップ障害があるかどうかは周期を重ねた結果で推測するしかありません。

卵を採りだして精子と出会わせたとき(体外受精)に妊娠反応があった場合に、「今まで妊娠に至らなかったのはピックアップ障害が原因だった」と推測されます。

子宮内膜症がある方、過去に患った場合は、ピックアップ障害を引き起こしやすいと言われています。お腹の中に癒着があり、卵管の動きが制限されてしまうので卵を拾いに行けないからです。

この場合は、腹腔鏡手術をすることで、お腹の中で精子と卵子が出会う可能性が高くなります。

クリニックでは、4~6回人工授精をトライして結果が得られなければ体外受精へとステップアップという流れになると思います。

ピックアップ障害があったとしても、妊娠の可能性がないわけではありませんが、妊娠は困難になりますので、ご自身の年齢を考慮した選択が重要となります。その理由は、自然妊娠同様、年月を重ねてしまっている間にも、“病気ではない老化”という西洋医学でも歯が立たないものが迫っており、これから赤ちゃんになる卵子は新しく作られることは無く、年月を重ねた分だけ、感じたストレスや疲労を感じ取りがら卵子も年を重ねるからです。

ステップ4・ステップ5 精子上昇・精子待機

1時間の過酷なレース

性交渉により体内に射精された精子が受精するまでどのような動きをするのでしょうか?

数千万匹~数億匹という数の精子が一回の射精で膣内に侵入します。目指すは卵子との待ち合わせ場所である卵管膨大部と呼ばれる場所で、その距離はおよそ17㎝と言われています。到達するまでの時間は約1時間、その間に様々な試練を乗り越えなければなりません。過酷な環境により淘汰され続け最終的に卵管膨大部に辿り着く精子の数は、数十~数百匹ほどになります。

実は精子にはもともと受精能力がありません。過酷な試練を乗り越えながら精子は受精能力を獲得していきます。こうして卵管膨大部に到達した精子たちは、排卵される卵子を待っています。

精子が先に待ち合わせ場所にいて、卵子を待っている状態が理想です。これはカップルがデートの待ち合わせをするときにも理想とされていますよね。女性を待たせない方が円滑に事が進むのですね。

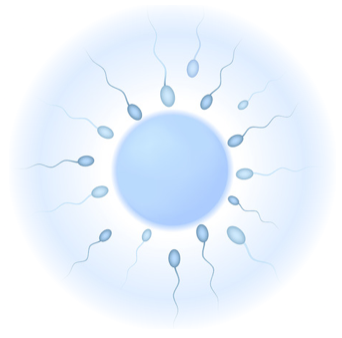

ステップ6 受精

受精に必要な『卵子の活性化』

基礎知識のステップ2、3で説明した通り、排卵された卵子はピックアップされ卵管へ取り込まれます。その卵子と精子の出会いが受精です。初めは2~3億いた精子がほんのわずかな数に激減し、卵管膨大部で卵子との出会いを待ちます。

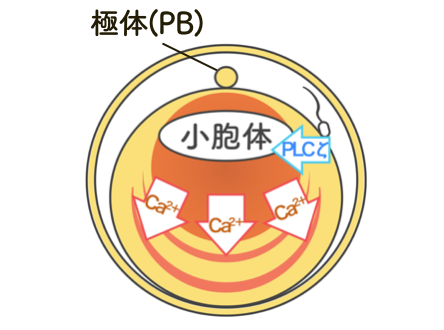

そして、卵管の働きにより卵管膨大部まで運ばれてきた卵子の細胞内に、たった一匹の精子のみがタイミングよく入ると、他の精子が入らないようにブロックをし、その入り込んだ精子から卵活性化物質PLCζ(ホスフォリパーゼCゼータ)が放出され、受精完了へ向け「卵子の活性化」が進行していきます。

不妊治療の領域では、世界的にこの「卵子の活性化」に関しての研究が近年盛んに行われています。日本においても、厚生労働省が受精メカニズムの研究の一つとして予算を組んで行っているほど重要視されています。

◉受精障害があるとわかった

◉重度の男性不妊

◉培養中に胚が分割を停止してしまう

このような方は、「卵子の活性化」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。ここではその、受精完了に必要不可欠な精子による「卵子の活性化」についてそのメカニズムを説明していきます。上記でお悩みの方は一読していただければと思います。

カルシウムオシレーション

精子が卵子の透明帯を貫通

精子は精子頭という頭の部分から酵素(ヒアルロニダーゼ)を出しながら卵子の透明膜を溶かし内部に侵入します。

膜の融合

精子が卵子の細胞膜に接着した瞬間、不思議なことに膜の性質が変わり他の精子の侵入はブロック(多精拒否機構の成立)されます。

精子から卵子を活性化させるための物質、PLCζ(ホスフォリパーゼCゼータ)という酵素が放出されます。

カルシウムのシグナルで卵子の活性化スタート

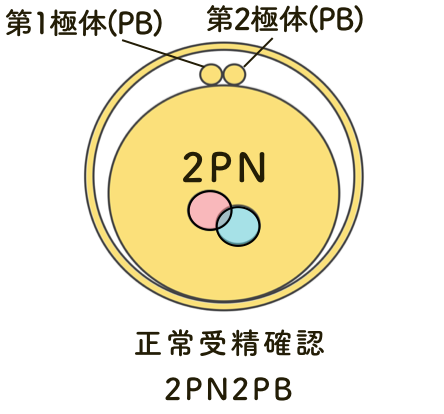

2 前核( 2 P N ) 形成

赤ちゃんの設計図とも言える卵子由来の遺伝子が入っている雌性前核(PN)と、精子由来の遺伝子が入っている雄性前核(PN)が形成され、最終的には2個の前核(PN)が融合して受精は完了し、新しい命の誕生です。受精は、排卵の直後から長くても24時間以内に起こります。

【採卵後の受精確認について】

採卵の翌日(Day1)に2前核(PN)および第2極体放出を認めるものが基本になります。その時点で前核が2個確認できない場合もあります。前核が見えないゼロである(0PN)とか、1個しか見えない(1PN)とか。逆に3個4個と、精子が多く入ってしまい(多精子受精)前核が多く見えている場合。また、受精のタイミングにズレがあると、その時点でそもそも受精自体が行われていない(PN-)のかどうか判断がつかないという場合もあります。

早いタイミングで受精が行われてしまい確認の時に既に融合してしまっている場合や、前核が出るタイミングが少しズレて、その時間帯に2個確認できなかった場合は、0PNで受精未確認という報告を受けることもありますが、採卵翌日の受精確認時に確認できなかっただけで、受精し分割継続ということが後になってわかるということもあります。

カルシウムイオノフォアの有用性

体外受精では2つの受精方法があります。ふりかけ(IVF)と顕微授精(ICSI)と言われる方法です。どちらの方法でも採卵をした後、体外で受精を行い受精が行われたかどうか確認します。受精を成立させるためにどのような因子が必要かは、上に記したカルシウムオシレーションのところでも示してきました。近年盛んに行われている「卵子の活性化」の研究により、これまで精巣精子使用時や不動精子使用時に、受精しても卵子活性が起こらず分割しない場合の解決手段として使用されてきた、「カルシウムイオノフォア」ですが、精子の要因ではない場合にも、「カルシウムイオノフォア」という薬剤を含んだ培養液を使い、卵子活性化に誘導していくというアプローチで、受精が促され胚の分割や発育の改

善を図ることができ、臨床成績が改善したという例も多く報告されています。

細胞分裂の際にカルシウムの律動的なシグナルが必要であることは、胚(受精卵)発生における細胞内カルシウムの近年の研究で明らかにされています。胚発生の停止した胚では細胞内カルシウムの律動性が停止していること、「カルシウムイオノフォア」によってカルシウム濃度を上昇させ一定に保ち、卵子活性化を試みることでカルシウムの律動性シグナルが回復することも明らかとなっています。ICSI後の薬剤処理により卵子活性化を誘導することで受精障害の方が救われたりしています。

このような背景からも、受精障害の方のみならず、培養中に胚分割が停止してしまう場合の新たな治療戦略として、「カルシウムイオノフォア」を選択肢に入れ検討する価値があると考えます。

受精完了に“必要な力”とは?

上に記した通り、受精においては、精子から放出される卵活性化物質PLCζが起爆剤になり細胞質内のカルシウムイオン濃度が劇的に増加します。これが「卵子の活性化」の引き金となります。それにより、他の精子の侵入をブロックし、その一方で減数分裂を途中で停止していた卵の分裂を再開(第2減数分裂の再開)させ仕上げの過程を終えます。最後の分裂により第2極体が形成され、熟成が完了します。

そして卵の中で、卵子・精子それぞれの核が並びペアの前核(卵子由来の遺伝子が入っている雌性前核・精子由来の遺伝子が入っている雄性前核)を形成し、1細胞期胚に入り、やがて前核が合体すると、ついに新しい命のDNAのセット「ゲノム」のできあがりとなり、受精が完了します。この時から赤ちゃんの身体を作り上げることを目指した細胞分裂がスタートします。

良質な精子・卵子の出会いで受精が成立

受精卵を作る際の精子の役割について示してきました。不妊治療専門クリニックで行われている一般的な精液検査(WHO基準)では問題がなかったということで、女性サイドの治療のみを進めていき、なかなか結果が出ずに長引いてしまったと仮定します。この場合、精子の細かい検査(WHO基準より詳細)をし、一から見直すことになると思います。

クリニックの方針通りに突き進んで、妊娠という結果が出た場合はいいのですが、こういったケースの場合は、最新の臨床精子学という分野を専門とする不妊専門院で精子側からも調べていきながら体外の治療を進めていくという選択肢もあることを知っていただきたいのです。レディースクリニックでは、卵子サイドからしか受精を見ていないというのが現状です。そこから一歩踏み出すためにも、男性サイドをよりよくしていく工夫も大切なことなのではないかと思っています。当院では、そういった治療プランも必要に応じて提案させていただいております。

男性サイドに不妊原因がある夫婦はもちろん様々な工夫をされていると思いますが、一般的な精液検査で全く問題がない夫婦の場合でも、安易な顕微授精(ICSI)を行うケースが増えてきています。これは受精率を確実に上げたいということなのでしょうが、実際のところ出生率はふりかけ(IVF)より低かったという報告もあります。

これまで運動精子=良好精子という認識が定着していますが、動きが良い精子の中にもDNAが損傷されているものが存在することもわかってきました。顕微授精(ICSI)のメリットは、受精させるのに必要な精子はたった1匹ですみ、人為的に精子を穿刺注入して受精させられることです。しかし一方で、人為的に選別された精子がDNAに傷のないもので、受精するまでの過酷な道のりを乗り越えられる能力がある精子かどうかはわからないというリスクを伴います。

まだまだ歴史の浅い治療法で、これからさらなる検討が必要な分野ですので、無駄な遠回りをしてもらわないためにも、最近盛んに研究が行われている“受精が成立する際の精子の役割と能力”について再考察し、女性サイドのみではなく男性サイドの工夫をしていくことで、より安全に体外の治療に進め、結果も変わってくると思います。患者様が、ご自分に合った治療を安全に効率よく進められているか?ということも大事なことだと考えていますので、当院の提案も一つの選択肢として参考にして頂ければと思います。

ステップ7 胚分割

胚(受精卵)の理想的な分割

妊娠に至るには、卵管の中で行われるプロセスもまた重要になります。基礎知識のところでも記した通り、卵管の主な働きは卵子のピックアップ、精子を輸送する、受精の場、受精卵(胚)の成長の場であり胚を移動させる管なのです。

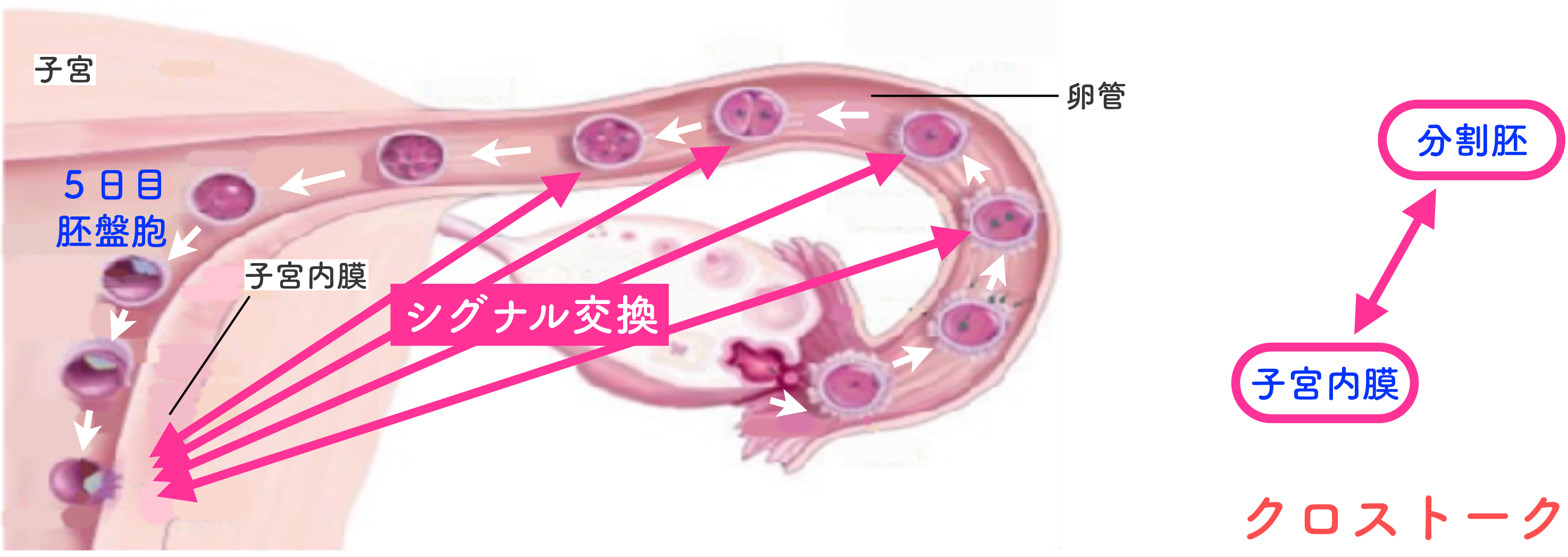

胚(受精卵)は1㎜ 程の卵管の中を細胞分裂(胚分割)を繰り返し、5~6日かけて子宮に向けて成長をしながら移動し「胚盤胞」というステージになる頃に子宮に到達します。胚は卵管の中で成長しながら子宮に向けてシグナルを送っており、子宮内膜はこのシグナル(クロストーク)をキャッチして数日後に子宮に到達する胚の受け入れ態勢を整えるため着床に向けて準備を始めるのです。そして着床となります。

体外での培養において理想的な胚(受精卵)の分割

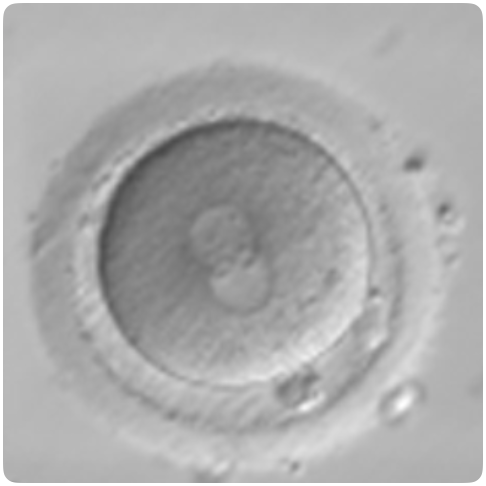

- 【培養】1日目

前核確認 受精卵胚

受精卵胚 - 分割確認(媒精30時間後)

2細胞期胚

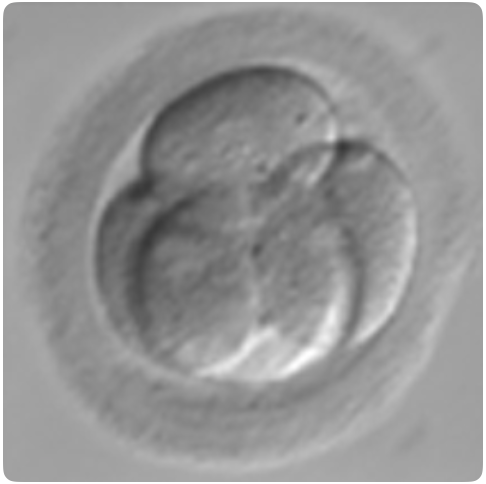

2細胞期胚 - 2日目評価

媒精2日後 4細胞期胚

4細胞期胚 - 3日目評価

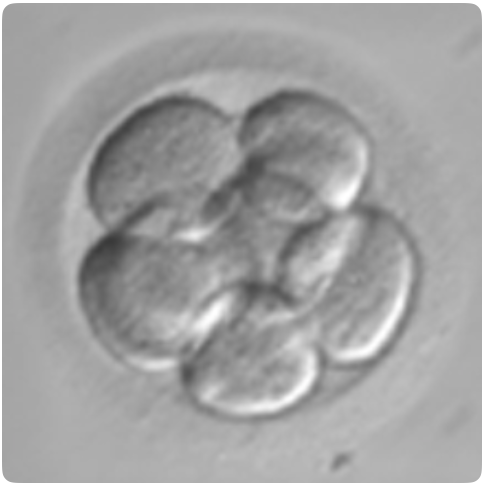

媒精3日後 8細胞期胚

8細胞期胚 - 媒精4日後

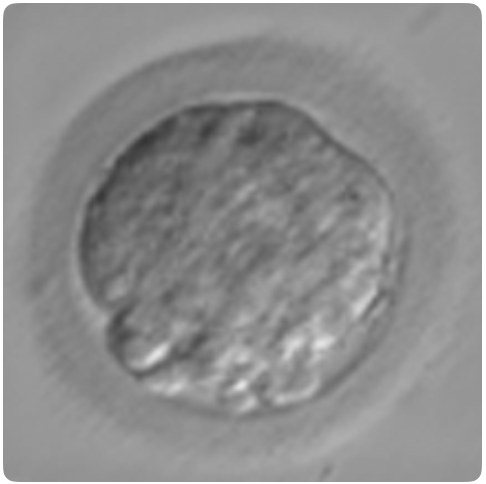

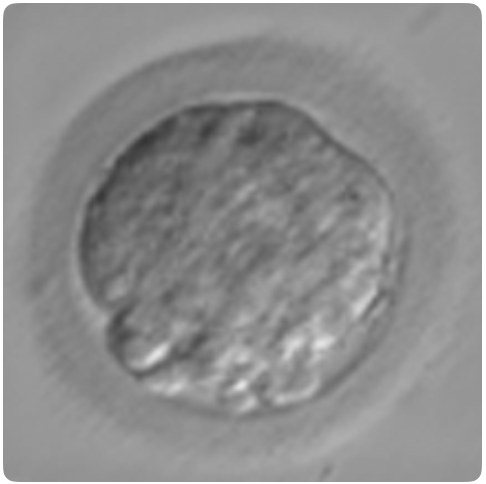

桑実胚

桑実胚  コンパクション化

コンパクション化- 媒精5日後

胚盤胞

胚盤胞

体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)では、体外で胚(受精卵)の発育環境を調整していきます。これを培養といいます。

胚は、順調に成長すると、受精後25~27時間前後から分割を始め、第1細胞分割を完了します。このスピードで第一分割を完了すると良好胚が得られることが多いとされています。順調に分割が進めば、2日目で4分割、3日目で7~8分割になります。この状態の胚(初期胚)を移植することを初期胚移植といいます。

さらに、培養をして5~6日、順調に分割が進むと着床直前の状態になった「胚盤胞」になります。初期胚から胚盤胞に到達する確率は約50%とされていますが、媒精後3日で8細胞期胚へと理想的なスピードで分割した胚に限っては、70%が胚盤胞というステージに到達するといわれています。

胚盤胞まで成長しなかった場合は、移植がキャンセルとなってしまう可能性もありますが、良好な「胚盤胞」を移植できれば、着床率は4細胞期胚を移植した場合より大きく上がるとされています。

胚が着床へ向けしっかり成熟していくには卵管内の環境や、”卵子の質”が大きく左右しているということなのです。また、クラミジア抗体陽性・卵管水腫などで卵管の障害が疑われる場合の戦略の一つとなります。

『胚盤胞』に成長するための難関

コンパクション化

上の写真の8細胞期胚を過ぎてから16細胞期胚くらいになると、左の写真のように細胞同士が密着して、今までのゆるい配列から突如として1個の大きなかたまりに接着したような状態になり始めます。これを「コンパクション」といいます。細胞の代謝の活性が活発になり、タンパク合成が調節されるといわれています。

この「コンパクション」が行われている間に、どの細胞がどこの器官に分化していくか、細胞同士で連絡を取り合いポジション決めをして、胚盤胞になった後に、赤ちゃんになる細胞(ICM)・胎盤になる細胞(TE)と区別する準備を始めていると考えられています。

コンパクション化が適正な時期にきちんと起きなければ、いくら細胞が増えたとしても途中で分割はストップしてしまいます。

胚盤胞まで成長しない卵の場合、その多くはコンパクション化が7分割以下で起こってしまいます。分割しながら熟成しなければいけない時期に、早々に胚盤胞になる準備をスタートさせてしまうからだと考えられています。

この劇的な細胞の変身には多くのエネルギーを必要とすることから、すべての胚がこの難関を乗り越えられるわけではありません。一般的に良好な胚であったとしても体外で胚盤胞まで成長するのは約50%程といわれています。

また、クリニックで年齢のことを指摘された女性で、桑実胚になる前に分割ストップとなってしまうのは、

◉コンパクション化の適正化ができていない

◉染色体異常

という理由からです。

【良好な胚盤胞へ発育するには】

しっかりと適正な時期に、つまり10分割以降にコンパクション化が起こる卵。このように順序よくきちんとこの現象

が起きれば、赤ちゃんになる良好な胚盤胞と発育する可能性が高いといわれています。

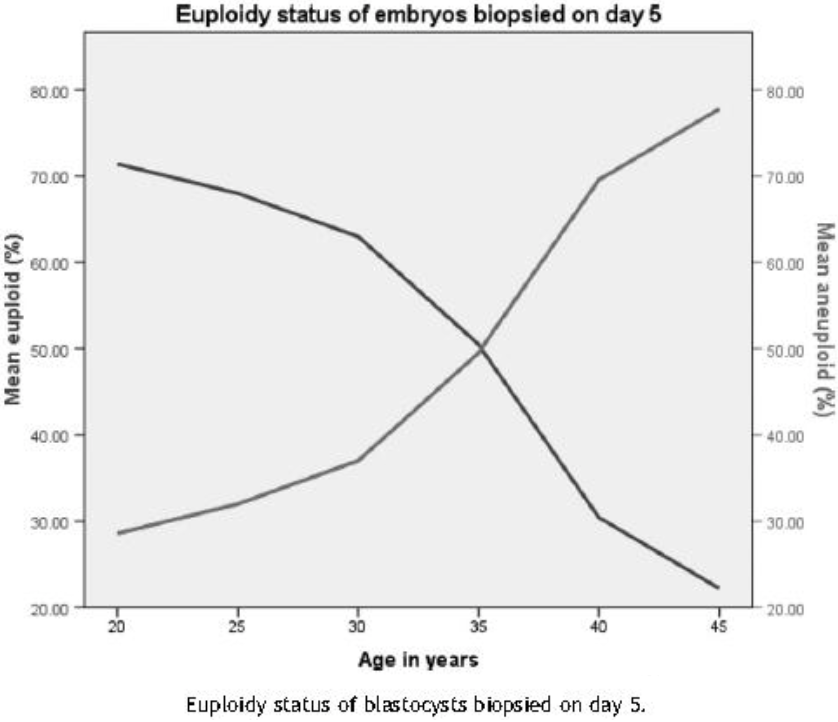

染色体異常が発生する割合は○○%

2012年 RBM online(Array CGH analysis shows that aneuploidy is not related to the number of embryos generated.)という論文からのデータ。アメリカでの体外受精でPGS(着床前受精卵遺伝子スクリーニング)の結果をまとめたものから一部抜粋

図は、女性の年齢と、染色体に異常があった胚盤胞、正常であった胚盤胞の割合を示した図になります。

◉排卵誘発は高刺激

◉Array CGH法で行う

◉卵子提供(ドナーの年齢で評価)の結果も入っている

というバックグラウンドの中行われたようです。

ここでは、

『euploidy』 =正常染色体

『aneuploidy』=染色体異常

という理解で話を進めていきます。

図の見方は、

『染色体が正常であった割合(%)』右下に下がっている方の線。左側の数字を見ます。

『染色体異常があった割合(%)』 右上に上がっている方の線。右側の数字を見ます。図下の数字は女性の年齢です。

結果を見てみましょう。

20歳の胚盤胞では、染色体が正常な割合が約70%・染色体異常の割合が約30%

35歳では、正常約50%・異常約50%

40歳では、正常約30%・異常約70%

45歳では、正常約20%・異常約80%というデータになっています。